|

|

|

Le colline, in gran parte terrazzate, che a nord di Osimo

compongono il crinale che funge da spartiacque tra due fossi, fosso di Rosciano

e di Castagneto, affluenti di destra dell’Aspio, rivelano un profilo altimetrico

che da Ovest degrada progressivamente verso sud-est prolungandosi in direzione

della sottostante pianura e del contrapposto Monte Conero. In successione dai

360 m. s.l.m. raggiunti da Montecerno (Crescia) si scende ai 320 m. di Monte

Baldo, ai 313 m. di Monte delle Grotte e ai 292 m. di Monte dell’Acqua. Tali

colline proprio per la loro conformazione, per la felice posizione

e per la presenza di acqua furono abitate fin dalle epoche più antiche.

L’evidenza archeologica prova che esse furono prescelte per insediamenti di età

sia protostorica sia romana, rivelando una particolare preferenza per l’età

tardo classica ed ellenistica. A partire dalla fine dell’Ottocento a Montecerno

e a Monte Baldo rinvenimenti più o meno fortuiti permisero il recupero di

materiali relativi in prevalenza a sepolture picene e romane.

Da quanto si è conservato di questi vecchi ritrovamenti, sui quali disponiamo di

testimonianze da parte di studiosi locali (L. Spada e da ultimo R. Mosca) e

sulla base di recenti acquisizioni provenienti da Monte dell’Acqua si può

affermare con certezza che tale area fu frequentata tra VI e V sec.

a.C. e soprattutto in età tardo classica ed ellenistica (tra IV e III sec. a.C.).

Se la fase arcaica può essere convenientemente illustrata da un piccolo gruppo

di oggetti (bacinella ed olpe di bronzo unitamente ad una piccola oinochoe

acroma) del Museo Archeologico Nazionale delle Marche di Ancona, per l’età

classica ed ellenistica si rivelano di particolare interesse sia i materiali

acquisiti di recente dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche a

seguito di sequestro, in quanto rinvenuti abusivamente a Monte dell’Acqua, sia

un gruppo di reperti di proprietà privata messi in luce in anni molto lontani a

Montecerno e dati inregolare deposito al Museo Civico di Osimo.

Si tratta di corredi di sepolture ad inumazione databili nella seconda metà del

IV secolo a.C. Di notevole interesse si rivela l’associazione di oinochoe

alto-adriatica con un’anfora di tipo magno-greco o siciliota unitamente ad un

caldaio di bronzo con attacchi delle anse in ferro.

Tali associazioni trovano interessanti confronti con la tomba 123 dell’area

Quagliotti di Sirolo relativa ad un guerriero inumato in cui è dato riscontrare

la ripetizione d ella

stessa associazione di calderone di bronzo, anfora di importazione e ceramiche

di tipo alto-adriatico.

ella

stessa associazione di calderone di bronzo, anfora di importazione e ceramiche

di tipo alto-adriatico.

Le tombe di Montecerno e di Monte dell’Acqua vengono ad accrescere il numero di

testimonianze relative all’ultima fase della civiltà picena permettendo di

acquisire nuovi dati in merito alla questione dei rapporti tra le popolazioni

dell’hinterland del Conero, Piceni e Senoni, con Numana e i Siracusani di

Ancona.

Nel IV secolo a.C. questi ultimi due centri svolgono un’importante funzione

anche in qualità di mercati per l’acquisto di mercenari d’origine gallica. Alla

grande mobilità di quest’ultimi si addice in modo particolare il carattere

composito delle associazioni funerarie di Montecerno e di Monte dell’Acqua, dove

accanto all’anfora fittile, incompleta (da notare la presenza di una lettera

dipinta di rosso sul collo dell’esemplare da Montecerno che si qualifica come

importazione dalla Sicilia) si segnala l’oinochoe alto-adriatica con profilo

femminile che trova confronti puntuali con esemplari simili dall’isola di Vis

(Issa).

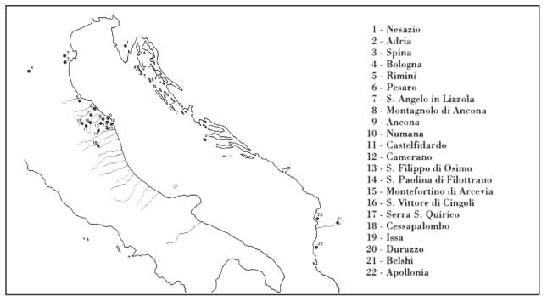

Le oinochoai di Montecerno e Monte dell’Acqua, pur non isolate in area picena

trovano i confronti più puntuali lungo le coste orientali dell’Adriatico,

testimoniando un’intensità di rapporti transmarini finora non adeguatamente

valutata.